محمد أبو الغيط في مقدمة كتاب «شبح الربيع» عن علاء عبدالفتاح: مناضل يطير نحو ضوء الحق حتى لو كان سيحرقه (نص كامل)

كتبت: ليلى فريد

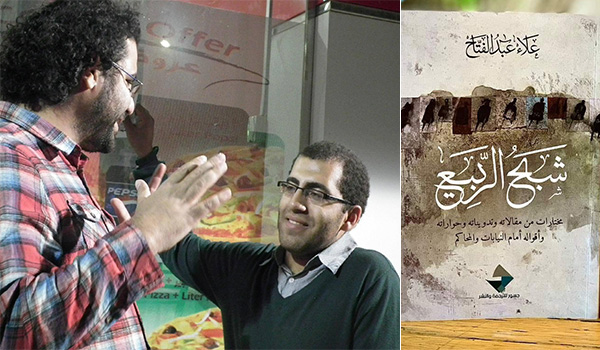

نشر الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، المقدمة التي كتبها عن المدون علاء عبد الفتاح، في كتاب «شبح الربيع، وقال أبو الغيط: تشرفت بأن تم اختيار اسمي المتواضع ليجاور أسماء أساتذتي الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي رحمه الله، والكاتب والباحث السوري ياسين الحاج صالح، في كتابة المقدمات الثلاث للنسخة العربية من كتاب علاء عبدالفتاح «شبح الربيع»

وتابع: الكتاب يجمع مقالات وتدوينات كتبها علاء منذ ٢٠١١ بالإضافة إلى نصوص أقواله أمام بعض النيابات والمحاكم، من إصدار دار جسور للترجمة والنشر – بيروت.

وكان الكتاب قد صدر بالإنجليزية في العام الماضي من دار نشر “فيتزكارالدو إيديشنز” – لندن».

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن الصحية أثناء الإضراب.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في قضية منسوخة من قضيته الأساسية.

وإلى نص المقدمة:

يا علاء..

علاء عبدالفتاح. ما أثقل الاسم على حامله وسامعه!

إذا كان السامع من المعسكر المقابل فإن الانطباع الفوري هو تذكر “٢٥ خساير” التي كادت أن تضيع البلد، ومن رموزها علاء المخرب، قليل الأدب، الشتام، ذو اللسان الطويل والشعر الطويل أيضا، سارق المدرعات وأجهزة اللاسلكي، ربما الخائن والممول بالمرة.

أما في فسطاط الثورة فكثيرون سيسبغون أوصاف التعظيم للمناضل، البطل، الصامد بلا انكسار، المُلهم بأقواله وأفعاله.

في قصيدته “أحمد الزعتر” يروي محمود درويش قصة رمزية لمقاتل محاصر في مخيم تل الزعتر الفلسطيني في لبنان إبان الحرب الأهلية. يخاطبه في سياق القصيدة “يا أحمد اليومي” و “يا أحمد العادي”، يتحدث حيناً عن القتال والرصاص، لكنه يؤكد أنه “لم تأتِ أغنيتي لترسم أحمد الكحلي في الخندق”، بل يتحدث عن الشاب الذي مر باكتشاف الذات وتجارب الحب كأي شابٍ آخر.

هذا أول ما أفكر فيه عن علاء، أنه بشر مثلنا، ليس فكرة مجازية أو قيمة مجردة، ليس “الشرف” أو “الخيانة”، وأسوأ ما قد يحدث هو التطبيع مع فكرة سجنه غير العادية باعتباره شخصاً غير عادي.

علاء في المقام الأول هو ذلك الشاب الذي يمكن أن تراه كل يوم في أي بيت مصري من الطبقة المتوسطة. أتأمل في تفاصيل واحدة من صوريّ المفضلة لعلاء وسط أسرته: “الشيش” الخشبي الذي زال الطلاء عن بعض أجزائه، و “البياضات” فوق “الكَنَبة”، و”الشِبشبِ” في قدم علاء. تفاصيل مألوفة جدا.

قبل سنوات حظيت بالسفر لأيام مع علاء ومنال ونجلهما حديث الولادة وقتها خالد، شهدت علاء الأب الحنون، الذي يعتني بتفاصيل رضعة طفله. وقتها كنت خاطباً لإسراء فأسدى علاء لي نصائح شخصية حول العلاقات العاطفية والإنجاب.

كان مشهداً معتاداً أن يحضر علاء فعالية سياسية أو إعلامية بينما يحمل خالد، ومعه متطلبات الرضاعة و”الغيار”، لأنه تقاسم مع زوجته الوقت ولكل منهما فترة معينة يوميا يتولى بها مسؤولية الطفل.

وهو أيضاً الأخ الأكبر المحبوب لشقيقتين، كان الأصل أنهم جميعاً لهم حياة اعتيادية خارج السياسة تماما، فعلاء هو مهندس البرمجيات الذي اندلعت الثورة بينما يعمل في الخارج، ومنى كان يُفترض بها أن تظل في معطفها الأبيض داخل معملها، بينما كان يمكن أن تظل سناء داخل غرف المونتاج لصناعة الأفلام.

يظهر في كتابات علاء الأحدث المنشورة بهذا الكتاب ضجره من هذا العبء الثقيل. تأكيده على عدم الاحتفاء ببطولة السجناء، حديثه الصريح عن آلامه الجسدية بسبب فترة النوم على البلاط البارد وغيرها من التجارب القاسية.

يتسائل: “أعمل إيه بذات سياسية منزوعة السياق الجسماني والإنساني العادي؟ أعيش إزاي كرمز مهما علا شأنه؟ كالأشباح أظهر ولا أتجسد”. لذلك في فترة الإفراج تحت المراقبة التي حظى بها عام ٢٠١٩، يقرر التعامل باسم علاء سيف كما في حواره مع مدى مصر، وليس علاء عبدالفتاح، حيث “علاء عبدالفتاح ده كان دور بلعبه في المجال العام، دلوقتي معرفش”.

***

لكن نفوس البشر بطبيعتها متراكبة كطبقات الأرض، وفوق هذه الطبقة الأساسية، التي يجب عدم نسيانها أبدا، تظهر طبقات آخر شكلت الجوانب غير الاعتيادية في شخصية علاء.

سبق أن وصف نفسه مراراً أنه “جندي مشاة بالثورة”، لم يكن في أي لحظة عضوا قيادياً في حزب أو حملة سياسية، ولطالما التقيته في مظاهرات يمشي بها كواحد منها، لا يقود الهتاف ولا يصعد على الأكتاف. حافظ على التعامل مع حسابه على “تويتر” باعتباره حساباً شخصيا اعتيادياً يكتب فيه ما يخطر بباله لحظيا من جد ومزاح.

لكن جندي المشاة الذي تتوه ملامحه المشابهة لمليون جندي آخر، قد يتحول في لحظة واحدة بطلا فريداً، يتقدم في الطليعة، ويلقي بنفسه على الألغام ليفتح الطريق لمن خلفه. هكذا فعل علاء عدة مرات، كما حدث حين قرر العودة من خارج مصر وتسليم نفسه للقضاء العسكري بعد أحداث ماسبيرو، ثم رفض التحقيق معه رغم علمه بأنه على الأرجح كان سيُفرج عنه لو تجاوب مع المحققين، لكنه قرر أن يقدم نفسه فداءاً لعله يعطل ماكينة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكان ثمن ذلك حرمانه من حضور مولد طفله، لتتكرر نفس المأساة الأسرية التي مر بها والده، حين حجبه السجن عن حضور ولادة شقيقته منى.

هنا هو علاء الفراشة، لا التنين أو الشبح، يطير نحو ضوء الحق حتى لو كان سيحرقه. “وللفراشات اجتهادي” كما يقول درويش على لسان أحمد العربي.

وهو علاء غير العادي أيضا في قدرته على المراجعة الذاتية، كما يظهر بالعديد من مواضع هذا الكتاب، حتى أنه لا يخجل من طرح فكرة وجود جانب من الجبن في قراره رفض التحقيق أمام النيابة العسكرية، لأنه لم يملك وقتها الشجاعة للاستماع لرأي زوجته التي سيتركها وحدها بآخر أيام الحمل.

وهو غير عادي كذلك في تبنيه دائماً لرؤى مُركبة، تخرق أي تقسيم بسيط للمعسكرات السياسية.

يكتب علنا موقفه المتضامن مع ضحايا رابعة، ويتأثر بشكل عميق بما حدث لأسماء البلتاجي، لكنه بذات التوقيت يكتب رافضاً خطاب “تنزيه الإخوان”، فيشدد علاء على أن مظلوميتهم الحقيقية لا تنفي واقع أنهم استخدموا العنف لتثبيت حكمهم عبر الداخلية في البداية ثم عبر كوادرهم بعدها، وأنهم تبنوا خطابا طائفيا، ودمروا الإمكانية السياسية بالبلد.

يهاجم في كل موضع سياسات النظام الحاكم ورأسه، لكنه يخاطب رفاقه مطالبا بعدم الاستهتار بحقيقة “الكابوس السوري والليبي واليمني”، أو بمحاربة الإرهاب كقضية وطنية.

يؤكد تمسكه بالديمقراطية، لكنه يطرح فكرة أن لها حقاً خصوصية في بلاد الجنوب النامية، ليست خصوصية عدم تأهل الشعب كما تروج أصوات سلطوية، لكنها خصوصية بدء الديمقراطية، بخلاف بلاد ترسخت فيها، ومن أهم شروطها الاتفاق على “أجندة وطنية” موحدة تجمع عليها كل الأطراف، ولا تتغير بالانتخابات.

يقول إننا أخطأنا حين “أهملنا تثبيت الديمقراطية وترسيخ دولة القانون في المؤسسات والمجتمع الحر”، فتسرّعنا في الصدام.

وهو علاء المذهل في قدرته، بعد كل ما تعرض له، على الحديث بهدوء وبأفكار مرتبة حتى عن أعداءه. في تلك الكتابات التي أنجزها علاء عام ٢٠٢٠، والتي أعدها من أهم أجزاء الكتاب، ظل بإمكانه أن يفصل بين الذاتي والموضوعي، في تشريحه بالغ العمق عن المحاور الخمسة للاستقطاب في مصر، وعن الأركان الأربعة للبوصلة السياسية المصرية، مكررا أنه يستحيل إقصاء أي مكون، بل علينا الوصول لحلول وسط ما.

وبخلاف الصورة النمطية عن علاء الراديكالي، وما يُمكن أن تسببه السجون من تطرف، فإن علاء يقول إن التحديات الحالية جعلت طبيعة ما يدعو إليه تختلف تماما. صار يطرح خيارات أكثر إصلاحية، جوهرها أن على الجميع “التخلي عن مشروع الحسم”، فكافة القضايا الوطنية من أكبرها إلى أبسطها كأزمة المرور هي في الواقع أزمات مزمنة سيفشل فيها الحاكم أيا كان، فهي “أكبر من أن يكون لها حل”، لذلك “لازم نقعد نتكلم مع بعض”.

حتى الملفات الشائكة الخاصة بالعدالة والمصالحة، توصل علاء إلى ضرورة “تأجيل كل ما يثقل على المؤسسات الحالية” والتركيز على المستقبل، داعياً أولياء الدم من كل الأطراف ان يؤجلوا القصاص. “نعم، سأدعو أن نضحي بأحلامنا حتى يتمكن أبناؤنا من الحلم.”

وهو علاء الشاعري، الذي زاده السجن حساسية لا غلظة. يناشد رفاقه ألا يقسو في حكمهم على أنصار “الميادين الأخرى” من مؤيدي السلطة والإسلاميين، ويسائل نفسه باحثاً: كيف أخرج وأسامح من ظلمني ومن خذلني؟. يقول إنه صار يكره السجون ولا يتمناها حتى لمن سجنه.

ومن قبل ومن بعد هو علاء “الأمميّ”. منذ اللحظة الأولى يضع القضية المصرية في سياقها العربي والعالمي.

اعتبر أن الربيع العربي جعلنا “نعيد اكتشاف العروبة”، بل نعيد بناءها من الأسفل، بعد عقود قُدمت فيها القومية العربية لنا كمشروع سلطوي وفوقي. يركز على القضية الفلسطينية، وعلى أحلام الحرية والعدالة الاجتماعية كجامع بين الشعوب العربية.

ومن منظور أوسع، يرى نفسه جزءا من نضال عالمي ضد الرأسمالية في نسختها النيوليبرالية الحالية، وضد قوى اليمين العالمي. لا يخاطب الحكومات الغربية، لكنه يخاطب رفاقه الذين تظاهروا مثله في بلادهم ضد غزو العراق، حيث نواجه جميعاً ذات المشاكل العالمية ونتشارك ذات القيم.

ومن هذا المنظور نقرأ مقالاته البديعة عام ٢٠١٦ عن شركة “أوبر” وتحديات مستقبل العمل العالمي.

***

في ثنايا الكتاب أيضا نجد تفاصيل حول عوامل تكوين علاء العائلية: والده المحامي الحقوقي المؤسس، وهو أيضاً الأب المصري المكافح الذي عمل سائق “تاكسي” لفترة من عمره لينفق على أسرته، وكذلك والدته أستاذة الرياضيات، والمناضلة أيضا على جبهات عدة منها استقلال الجامعات.

تمتد جذور علاء كذلك إلى جده د. مصطفى سويف، مؤسس قسم علم النفس بجامعة القاهرة، وأحد مؤسسي أكاديمية الفنون المصرية وأول رئيس لها، وجدته د. فاطمة موسى، الأكاديمية والمترجمة البارزة، وهما من أنجب د.ليلى والدة علاء، وشقيقتها الروائية د.أهداف سويف، والمهندس علاء الذي حمل علاء الصغير اسمه بدوره.

في بلاد أخرى كانت هذه الأسرة ستلقى احتفاءاً بما قدمته أجيالها من علم وعمل، لكننا لا نشهد خلاف ذلك فقط، بل إن علاء يتعرض لتنكيل خاص حتى صارت سنواته خلف الأسوار منذ ٢٠١١ أكثر منها خارجها.

لماذا علاء تحديدا؟

تتناثر قصص ونمائم حول أسباب بالغة الشخصية من بعض رؤوس السلطة تخص تلفظ علاء بشتائم بعينها، أو ضلوعه هو أو أحد أفراد أسرته في مواقف محددة.

هذا وارد، كما أنه من الوارد وجود أسباب سياسية أوسع، مثل رؤية ممنهجة لضرب أي إمكانية لعمل تنظيمي جماعي، وهنا تبرز أهمية علاء، رغم كونه لم يكن أبداً قيادياً تنظيميا، لكنه قادر على خلق التنظير المهم للتنظيم.

وقد يكون علاء يدفع ثمن كسره التواطؤ الصامت من كل الأطراف في مصر حول “الدستور الضمني” كما أسماه، وبذلك الدستور على سبيل المثال قواعد معقدة “لتعذيب الفئات الصحيحة” أو من يجوز معهم استخدام “التشريفة” لحظة دخولهم السجن، منها الطبقة الاجتماعية، والانتماء السياسي، وغيرها من العوامل.

***

في هذا الكتاب نشهد توثيقا لمسيرة علاء، موازية لتوثيق تاريخ مصر الحديث خلال العقود الأخيرة، وتتجمع تدريجياً أجزاء صورة المواطن والوطن، صورة تجمع العادي واليوميّ، مع الخارق والإعجازي.

أصاب علاء وأخطأ في التقديرات السياسية، غيّر من أفكاره، وتغيرت مواقف كثيرين نحوه حباً أو بغضا، كما تغير الواقع المحلي والعالمي صعودا وهبوطا، “هُزمنا وهُزم معنا المعنى”، لكن مالم يتغير هو أثر علاء الكبير، وسعيه المستمر لما يراه الحق، حتى لو كان ذلك السعي في كلمات يلقيها على آذانٍ صمٍ في محاكمته، لكن آذاناً وقلوباً أخرى ستظل دائما مفتوحة لعلاء وآله.

نردد معه: “ما الأسهل ليس السؤال الوحيد.. اهتموا بما الأثرى؟.. وما الأجمل؟.. وما الأعدل؟.. وما الأرحم؟”