كيف نقلت الدولة عبء الدعم من الموازنة إلى المواطن

كتبت: وفاء العشري

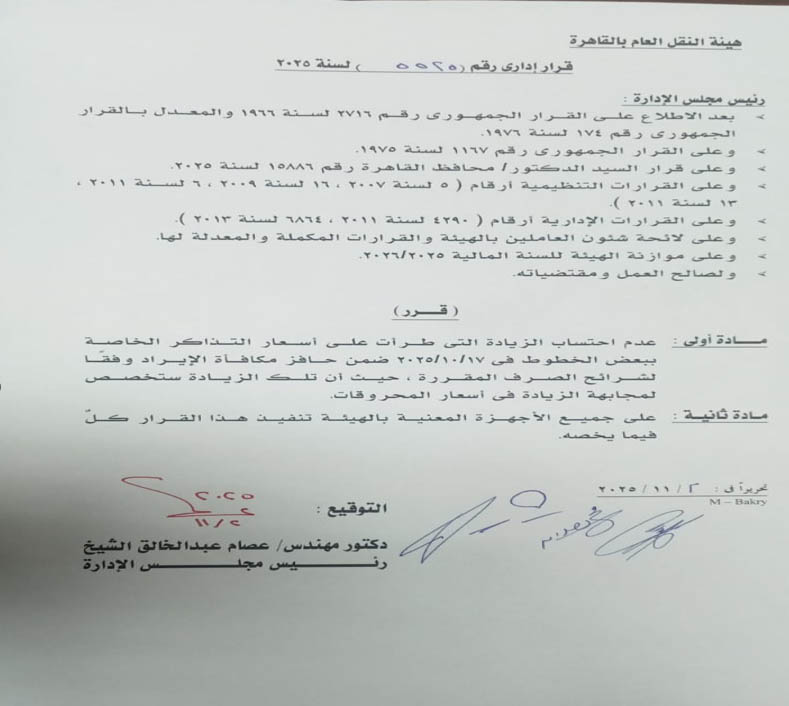

سائق النقل العام.. ضحية تسعيرة لا يملكها

زي كل يوم الصبح باخد مواصلتي المعتادة من النقل العام لمكان عملي، واحنا بنتجادل في ثمن تذكرة لأحد الركاب من أصحاب المعاشات اتفاجأ بارتفاع صوت السائق نا سائق في النقل العام. بشتغل كل يوم من الفجر للليل، وبحقق أرباح للوزارة بتوصل في المتوسط إلى ٣٨ ألف جنيه شهريًا. ومع ذلك، الشركة بتخصم مني ٨ آلاف جنيه يعني الدولة بتحاسبني على الخدمة اللي بتقدّمها لأصحاب المعاشات وكبار السن اللي بيركبوا بنص التذكرة أو مجانًا.

هذه الشكوى البسيطة تلخص مأزقًا اقتصاديًا كبيرًا تعيشه مصر منذ سنوات: من يدفع كلفة العدالة الاجتماعية في ظل سياسات “الإصلاح المالي” المفروضة من المؤسسات الدولية؟

وراء الأرقام الباردة التي تتداولها الحكومة وصندوق النقد، هناك واقع يومي لسائق النقل العام، الذي أصبح نموذجًا مصغرًا لكيفية تحويل العدالة الاجتماعية من حق إلى عبء مالي يتحمله العامل بدلًا من الدولة.

من يدفع فاتورة العدالة؟

في الأصل، دعم كبار السن وأصحاب المعاشات في المواصلات العامة يُفترض أن يكون بندًا تتحمله الموازنة العامة للدولة باعتباره التزامًا اجتماعيًا.

لكن ما يجري فعليًا هو أن شركات النقل — التي تعاني من تراجع التمويل الحكومي وارتفاع التكاليف — تنقل هذا العبء إلى السائقين والعاملين، عبر خصم مباشر من أرباحهم الشهرية. بهذا الشكل، تتحول “العدالة” إلى عملية خصخصة صامتة:

الدولة تقرر الامتياز الاجتماعي، لكنها لا تموله، فتُلقي بالتكلفة على الكتف الأضعف في سلسلة التشغيل.

السائق الذي يحقق إيرادًا شهريًا يبلغ ٣٨ ألف جنيه يدخل إلى خزينة الوزارة، يُخصم منه ما يقارب ٨ آلاف جنيه تحت مسمى “خدمة كبار السن.”

الرقمان يكشفان عن جوهر الأزمة: العامل ينتج، لكن لا يملك نصيبه من العائد. العدالة تُمارس باسمه، لكنها تخصم من مرتبه، في المنطق الاجتماعي، هذا الإجراء يُفترض أنه وسيلة لتوسيع مظلة العدالة؛ لكن في الواقع، هو اقتطاع مباشر من نصيب العامل المنتج، أي من الأجر الذي يُفترض أنه مقابل عمله..

في دولة تتراجع فيها الإيرادات العامة ويُقلص فيها الإنفاق الاجتماعي لصالح خدمة الدين، يصبح دعم النقل العام عبئاً تبحث الحكومة عن من يدفعه. بدلاً من تحملها الكلفة من الموازنة العامة، تُعاد صياغة “العدالة” كتكلفة تشغيل تُحمل على الكتف الأضعف: العامل والسائق والمستخدم النهائي.

فبينما ترفع الحكومة شعارات “الحماية الاجتماعية” و”التحول العادل”، هي تنقل التكلفة الفعلية من موازنتها العامة إلى جيوب العمال والسائقين في المرافق العامة، ضمن منطق اقتصادي جديد يضع الخدمة العامة تحت رحمة السوق.

حسب موازنة الحكومة للعام المالي 2023/24، خُصص نحو 8.1 مليار جنيه مصري لمبادرات النقل والتنقل لكن رغم هذا التخصيص الرسمي، يتلقى سائقو النقل العام رسالة مغايرة: أن الدعم يتحول إلى تحميل مباشر على أرباحهم.

وبذلك تتحول العدالة الاجتماعية من حق إلى دين، يدفعه من لا يملك لصالح من لا يملك، بينما تظل الدولة تتفرج من مقاعد المراقب المالي لصندوق النقد الدولي.

إعادة توزيع بالمقلوب

ما يحدث في النقل العام ليس استثناءً، بل مثال واضح على ما يمكن تسميته بـ “إعادة التوزيع بالمقلوب.”

فبدل أن تتحمل الدولة عبء تمويل الخدمات العامة للفئات الأضعف من خلال نظام ضريبي تصاعدي، تقوم بتحويل هذا العبء إلى العمال والفئات الدنيا نفسها. بمعنى آخر، الفقراء يدعمون فقراء، بينما الأغنياء محميّون بسياسات الإعفاءات الضريبية وامتيازات الاستثمار.

هذا النمط من التمويل ليس مجرد خلل إداري، بل هو نتاج مباشر لتوجه اقتصادي قائم على التحول نحو السوق، حيث تُدار الخدمات العامة كأنها شركات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح لا إلى تلبية حق أساسي للمواطن، وهكذا يصبح العامل الذي يقود الأتوبيس جزءًا من معادلة “الكفاءة الاقتصادية” التي تُقاس بالإيراد لا بالعدالة.

من سياسات الدولة إلى شروط الصندوق

منذ توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر ٢٠٢٢ ضمن آلية “تسهيل الصندوق الممدد (EFF)”، التزمت الحكومة بجملة من الإجراءات لخفض عجز الموازنة، من بينها تقليص دعم الطاقة والنقل تدريجيًا، ورفع أسعار الخدمات العامة لتصل إلى “تكلفتها الحقيقية.” هذه البنود وردت بوضوح في وثائق الصندوق الرسمية التي صادق عليها البرلمان المصري في ٢٠٢٣.

في موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، خُصص نحو ٨.١ مليار جنيه فقط لمبادرات النقل والتنقل، وهو رقم ضئيل إذا قورن بحجم احتياجات القطاع وعدد المستفيدين.

في المقابل، زادت مخصصات خدمة الدين العام بأكثر من ٣٠٪، ما يعني أن أولوية الدولة تحولت من تمويل الخدمات إلى سداد القروض والفوائد.

وهكذا، لم تعد العدالة الاجتماعية تُقاس بعدد المستفيدين، بل بقدرة الموازنة على استيعاب شروط المقرضين.

السوق يلتهم المرفق العام

في ظل هذه السياسات، يتحول المرفق العام إلى مشروع تجاري، والعامل إلى طرف في معادلة ربحية لا في منظومة خدمة عامة.

فالسائق الذي لا يحدد التسعيرة، ولا يتحكم في تكاليف الوقود أو الصيانة، يجد نفسه في النهاية خاضعًا لحسابات الإيراد كأنه تاجر خاص، أما الوزارة، فتتعامل معه كـ “مورد أرباح” لا كعامل يقدم خدمة أساسية لملايين المواطنين.

من هنا يمكن فهم ما يصفه البعض بـ “الخصخصة الزاحفة”، فهي لا تأتي بقرارات بيع منشآت الدولة، بل عبر نقل منطق السوق إلى داخل المرافق العامة، وجعل العاملين فيها يدفعون ثمن استدامتها.

العدالة الاجتماعية كدين وليس حقًا

التحولات الاقتصادية التي صاحبت برامج الصندوق حولت العدالة الاجتماعية من حق إلى ديْن يُستقطع من العاملين أنفسهم، فلم تعد الدولة تُمول حقًّا عامًا من مواردها السيادية، بل تفرضه على أطراف الإنتاج والخدمة، كأنها تقتطع ضريبة خفية من أجورهم، وهو ما يناقض تمامًا مفهوم العدالة الذي يضمن أن يتحمل القادرون تكلفة حماية الضعفاء، لا أن يتحمل الضعفاء عبء رعاية من هم أضعف منهم.

البديل الممكن

إن معالجة أزمة النقل العام لا تبدأ من رفع الأسعار أو تخفيف الدعم، بل من إعادة تعريف الخدمة العامة باعتبارها حقًا اجتماعيًا. ويجب أن تُمول هذه الحقوق من خلال نظام ضريبي تصاعدي عادل يشمل أرباح الشركات الكبرى والأنشطة الريعية (العقارات، والمضاربات المالية، والموانئ، والطاقة)، وليس من اقتطاع أجور السائقين.

كما يمكن استحداث صندوق تمويل مستقل للنقل العام، يُموَّل من ضرائب على الوقود والسيارات الخاصة، بحيث يدعم حق التنقل للمواطنين كبارًا وصغارًا دون أن يتحمل العمال ثمنه.

القضية ليست خصمًا بسيطًا من أرباح سائق نقل عام، بل تجسيد لسياسة عامة تُحمل الطبقة العاملة تكلفة التوازن المالي.

فالدولة التي تفاوض صندوق النقد على القروض، تفاوض عمالها على رغيفهم، وتنقل عبء العجز من الموازنة إلى الجيوب اليومية للناس.

هكذا تصبح العدالة الاجتماعية في مصر خصماً على المرتب، لا بنداً في الميزانية.

إذا كانت الدولة جادة في حماية حق أصحاب المعاشات في التنقل بكرامة، فعليها أن تمول هذه الخدمة من ضرائب تصاعدية حقيقية على الأرباح والثروات، لا من اقتطاع أجور السائقين والعاملين في المرفق العام.

هكذا تتحول العدالة الاجتماعية إلى نظام إعادة توزيع بالمقلوب: الفقراء يمولون فقراء آخرين، بينما تظل الطبقات العليا، والشركات الرابحة، والدولة نفسها بمنأى عن المشاركة في التكلفة، فحين تُخصم العدالة من المرتب، فهذا يعني أن الدولة فقدت بوصلتها الأخلاقية قبل أن تفقد توازنها المالي.

فلا عدالة في دعمٍ يموله الفقراء للفقراء، ولا إصلاح اقتصادي يستند إلى معادلات محاسبية ويتجاهل الإنسان الذي يقود الأتوبيس كل صباح.