شعبان يوسف: ورشة الزيتون قصة انتصار على الشللية ومركزية المكان

شعبان يوسف: رجل الدين ورث دور المثقف… والنجومية تُصنع بالعلاقات

المثقف والسلطة علاقة مراوغة… وورشة الزيتون صوت المهمشين

الثقافة تُدار بالشللية… والمثقف خرج من المشهد

الجيل الحالى أكثر حرية… وأكثر هشاشة

حوار: مروة كامل

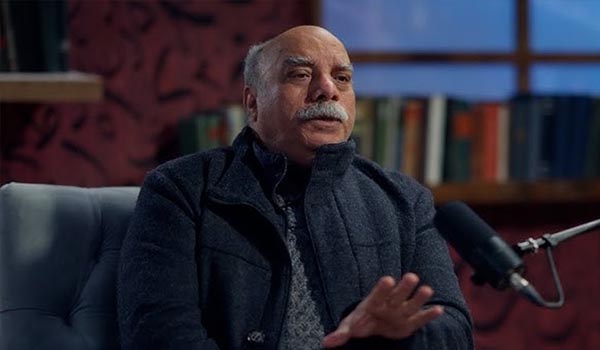

ليست الثقافة ساحة بريئة كما تبدو… هكذا يراها الكاتب والباحث والناقد شعبان يوسف، الذي أمضى عقودًا في قلب المشهد الثقافي المصري، مراقبًا تحولات المثقف، وصراعات المؤسسات، وصعود النجومية على حساب القيمة

يشكّل الكاتب شعبان يوسف حالة ثقافية متفردة في المشهد الثقافي المصري ، لا بوصفه مجرد شاعر أو ناقد أو باحث، بل باعتباره شاهدا حيا على التحولات الثقافة ومشاركا فعليا في تشكيلها. فمنذ انخراطه المبكر في جيل السبعينيات، لم يكتفِ بالكتابة بوصفها فعلاً إبداعيا، بل تعامل معها كفعل مقاومة معرفيه، وسجل مواز للتاريخ الرسمي، يلتقط ما تهمله السرديات الكبرى من أصوات وهوامش وتجارب منسيه. وعلى امتداد عقود، تحولت ورشة الزيتون تحت إشرافه إلى مختبر ثقافي مفتوح، تتقاطع فيه الأجيال والرؤى، وتُختبر فيه الأفكار خارج الأطر المؤسسية الصلبة بما جعلها واحدة من أطول التجارب الثقافية الأهلية استمرارية وتأثيراً.

من داخل تجربة «ورشة الزيتون» التي تحولت من منتدى هامشي إلى حالة ثقافية مستقلة، يقدّم قراءة صريحة لعلاقة الثقافة بالسلطة، ولآليات الاحتواء السياسي، ولأزمات الشللية والحريات المقننة التي تضيق المجال أمام المبدعين، خصوصًا الشباب.

في هذا الحوار، يتحدث يوسف بلا مواربة عن مثقفين «يهبطون بالمظلات» ثم يتبخرون، وعن حياة ثقافية غير عادلة، وعن مجتمع لم يعد يصغي للمثقف بعد أن حل رجل الدين محله في التأثير العام. كما يناقش أزمة التواصل الثقافي، وهشاشة الجيل الجديد رغم اتساع حريته، ويفتح ملفات شائكة من تغييب المرأة الشاعرة تاريخيًا، إلى صناعة النجومية الأدبية بالعلاقات لا بالموهبة.

حوار يكشف ما يجري خلف واجهة المشهد الثقافي… ويطرح سؤالا أكبر: هل ما زالت الثقافة قادرة على التأثير، أم أنها تُدار اليوم بمنطق النفوذ لا الإبداع؟

*ما الذي أبقى ورشة الزيتون حية رغم تغير الأجيال والمناخ الثقافي؟

– بداية تأسست ورشة الزيتون بفضل أستاذة كبار لهم حضور ثقافي وفكري وسياسي محترم ومشرف، وعلى رأسهم المناضل والمفكر والأديب دكتور فخري لبيب، وكان ذلك في إطار حزب التجمع الوطني عام 1979 في أعقاب معركة برلمانية كانت شرسة، وكان المناخ مختلفًا بشكل كبير، حيث شهد عقد السبعينات في القرن الماضي نضالات وتضحيات كبيرة من مثقفين ديمقراطيين وماركسيين وناصريين وقوميين، وكان عنصر العمل التطوعي أو النضالي عاملًا مهماً للغاية في توفير الحماس والاحتضان القوي للتجربة، رغم غرابة المكان، وابتعاده عن الأماكن التقليدية لممارسة الثقافة في وسط البلد، خاصة أتيليه القاهرة، ودار الأدباء، ونادي القصة، فالمكان فيه عمل سياسيي، وفي الوقت نفسه ينطوي على كسر مركزية المكان، ولو تخيلنا أن مجموعة مثقفين قرروا أن يؤسسوا مركزًا ثقافية في عزبة النخل، أو شبرا، سيثير ذلك قدرًا من الابتسامات، لكن مغامرة تأسيس ورشة الزيتون تحت مظلة شخصية نضالية مرموقة، وفي إطار حزبي، واحتضان مجموعة من المثقفين منهم سلوى بكر، وجمال مقار، وفتحي امبابي، وهدى توفيق خليل، ويوسف أبورية، ومحمود الشاذلي، واستمرار بعضهم في الحضور والمواظبة، وإصرارهم على تفعيل النشاط الثقافي حافظ على ثبات الورشة التي كان اسمها في البداية “النادي الأدبي الثقافي”، والتي لم تخل من مجموعة صراعات فوقية وتحتية، أعطاها قوة أكثر من إضعافها.

* ورشة الزيتون الأدبية ليست مجرد منتدى بل فضاء ثقافي مستقل منذ 1979، كيف ترى تطورها على ضوء المشهد الثقافي الراهن الذي يشهد صعود منصات ؟

– منذ البداية، رفعنا شعار “المنتدي صوت من لا صوت له”، وكان هناك زملاء لهم علاقات طيبة ومتينة مع نجوم الفن والثقافة، وكان هؤلاء الزملاء يرغبون في استضافة هؤلاء النجوم، وخضت معركة طويلة وشرسة ضد تلك الرغبة، والمفهوم التقليدي للورشة، وكان هناك سؤال طرحته على الزملاء: ما الذي سنضيفه للحياة الثقافية في مصر، إذا استضفنا عادل إمام، أو نور الشريف، أو فاروق جويدة، مع احترامي لكل الأسماء؟، وكانت إجابتي: إننا لن نفعل سوى التكريس الأكثر لهؤلاء، وسوف تضيع هويتنا في التماهي مع المنتديات التقليدية الأخرى، ولذلك كانت ورشة الزيتون ملاذًا لكل المبدعين والنقاد والمثقفين الشباب أو المهمشين، وكذلك والمستبعدين لأسباب عديدة من طاولات وسط البلد، وهذا أعطى تميزًا لورشة الزيتون، وظلّ ذلك التميز قائمًا وفاعلًا حتى الآن، لدرجة أنه أصبح قرينًا باستمرارها وقوتها.

* من خلال عملك في «ورشة الزيتون» لأكثر من 40 عامًا… ما أهم درس تعلمته في إدارة مساحة ثقافية مستقلة؟

– الدرس الأول، هو العمل الجماعي في ظل قيادة رشيدة وعاقلة ومثقفة، وديمقراطية، وبعيدة عن الشللية والتنافسية، وحاولنا أن نسعى إلى ذلك: دكتور فخري لبيب، وشخصي المتواضع، حيث كانت هناك سلسلة من الصراعات وأشكال التصيد في ماء ليس عكرًا، عملنا في هدوء تام على التصدي لها بكل الموضوعية، وكان دكتور فخري في حد ذاته درسًا عظيماً في إدارة العمل بديمقراطية، ووعي ثقافي وسياسي، ربما لم يكن على إدراك معرفي كبيربشلل المثقفين وتحزباتهم، لذلك كان ذلك الشأن من اختصاصي، لكن الجانب السياسي بأكمله كان هو الأقدر لمعالجته، وعملنا على دعوة كل التوجهات الأدبية والثقافية تحت شعار “نحو حياة ثقافية جادة ووطنية ديمقراطية”، وكان العمل الجماعي، هو الدرس الأعظم في عملنا، والقائد مجرد أحد أعضاء الجماعة الثقافية في الورشة.

* كيف توازِن بين إتاحة المساحة للجميع وبين الحفاظ على الجودة الأدبية في الورشة؟

– لم يكن ذلك صعبًا أو مستحيلًا، لأن اختيار النصوص أو القضايا، أو الشخصيات المحتفى بهم، كان تحت فحص جماعي، لذلك نشأت مجموعة من المفاهيم المشتركة الجادة، وكان مبدأنا الأساسي هو المناقشات المفتوحة الديمقراطية التي تدار بحرية كاملة دون أي توجه أو توجيه من سلطة عليا، أو توجه سياسي بارز.

* ورشة الزيتون ليست مكانًا فقط بل حالة ثقافية… متى شعرت لأول مرة أنها تجاوزتك كفرد وأصبحت كيانًا مستقلًا؟

– في الحقيقة التوأمة التي نشأت بيني وبين الدكتور فخري لبيب “الأب الأول” لورشة الزيتون، ساعدت على خلق تلك الحالة الثقافية التي تعمل بكل طاقتها لرعاية الأدب والأدباء، وتوفير كافة الطرق والممارسات لتأسيس حوار حر مستقل وطني ديمقراطي، وكان شعوري بأن الورشة تجاوزت الحالة الفردية مبكرًا جدا، ربما منذ مطلع عقد التسعينات في القرن الماضي، ومواجهة كافة التيارات الفكرية والثقافية التي برزت في الحياة الأدبية والثقافية فرضت تلك الحالة_المناخ

* هل تعرّضت الورشة لمحاولات احتواء أو تهميش بسبب استقلالها؟

– حدث ذلك كثيرًا، خاصة في حالات انتعاش الورشة، كنت أجد من يهبطون علينا بالمظلات لكي يستحوزوا على ممارسة أنشطة معينة، ذات طابع نفعي، يهبطون كأنهم ينفذون عمليات حربية سريعة، وبعد ذلك يتبخرون عندما لا يجدون قبولًا لتنفيذ أغرضهم النفعية المحض، وبالطبع كانت هناك محاولات احتواء سياسية، ولكننا لدينا عقيدة أن السياسة تفرق، والثقافة تجمع، فكان شعار “الثقافة أولًا”، حتى حزب التجمع بما يتمتع من مرونة حسب تأسيسه، فكان قادرًا على احتواء كافة التوجهات والتيارات المختلفة في أطر ديمقراطية، ولم يحدث أن قيادة حزب التجمع على مدى كل ذلك التاريخ أنها فرضت علينا أي شئ.

* ما الشيء الذي تخشاه أكثر على الثقافة المصرية: التهميش أم التدجين؟

– كلاهما مر وخطير، عندما تكون الثقافة غير ذات جدوى، وليس لها تأثير بفعل افتقاد المنابر الديمقراطية، سيشعر المثقفون بأنهم خارج الكادر تمامًا، وهذا شئ محبط للغاية، ومثير للمرارة في ظل رواج أسوأ الفنون، أقصد المواد الفنية في السينما والمسرح، عندما تكون هناك احتفاءات بالنجم السينمائي على حساب الكاتب، وأضرب لك مثالًا، كنت منذ عامين في مؤتمر بالمنصورة، وكان معي نخبة من المثقفين والمبدعين والكتاب، على رأسهم الروائية سلوى بكر والشاعر يسري حسان والأكاديمي شبل بدران وغيرهم، والتفت حولنا الكاميرات من كل حدب وصوب، وفي لحظة واجنا أن كل الكاميرات تنسحب من حولنا بشكل لافت ومؤلم، وعلى الفور أدركنا أن ظهور الفنان محمد صبحي المفاجئ كان سببًا في ذلك.

أما التدجين فذلك أمر نسبي، وفقًا لعمليات العلاقة بين المثقف وكافة المؤسسات الثقافية ذات الطابع السياسي، والتدجين له عناوين كثيرة شبه مفروضة على المثقف.

* هل ترى أن المسافة بين المثقف والسلطة يجب أن تظل ثابتة أم متغيرة حسب اللحظة؟

– مقولة المثقف والسلطة، مقولة مراوغة، ونسبية، وتحتاج دائمًا إلى فحص متجدد، فأحيانًا يكون المثق هو السلطة، يكون المثقف هو الوجه الآخر للسلطة، فعندما كان الناقد محمود أمين العالم رئيسًا لمؤسسة أخبار اليوم، وتولى عدة مناصب أخرى، ولا جدال أنه كان يشغل سلطة كبيرة، ولكنه استطاع أن يوظّف كثيرًا من الكتاب في المؤسسة، وعلى رأسهم جمال الغيطاني الذي لم يحصل على مؤهل جامعي، وهكذا فعل صلاح جاهين مع فؤاد قاعود، فمقولة “المثقف والسلطة” مقولة نسبية ومطاطة ومراوغة، ولبانة دائمة في فم العاطلين عن التفكير.

* متى يتحول “الصمت” عند المثقف من حكمة إلى تواطؤ؟

– في فترات الهزيمة، عندما لا يجد المثقف ما يقوله سوى الحكمة ونهاية الدرس.

* في عملك الأدبي والنقدي، هل وجدت أن أهم ما يميّز الشعر الحديث هو الهوية أم التجريب؟ ولماذا؟

– البحث عن الهوية، وممارسة التجريب الفني، من المفترض أن يكونا متضافرين، فالبحث عن الهوية، مجرد أفكار تبحث عن صياغة، وبالتأكيد فهي أفكار دارجة، أو سائدة، أو حتى منقولة ومكرسة، ولكن ممارستها وإعادة إنتاجها عبر أشكال تجريبية جديدة، سيكون شيئًا عظيما، دون أن يكون التجريب شططًا وخارجًا عن المألوف بدرجات مزعجة.

* تقول إن الشعر يجب أن يكون مهيمنًا على الكاتب… كيف تواجه المُتناقضات بين الشعر والبحث؟

– لكل من البحث والحالة الشعرية المناخ الخاص، الحالة الشعرية أكثر ما يهيمن عليها الوجدان، أما البحث، فتكون الحالة العقلية الرياضية هي الحاضرة بقوة، الشعر خلق خاص، أما البحث يعتمد على مادة فكرية أو فلسفية أو أرشيفة متعددة الوجوه.

* ما أكثر عقبة حقيقية تواجه المثقف الشاب اليوم؟

– العقبات التي تواجه شباب الكتاب اليوم، هي ذات العقبات التي واجهها جمال الغيطاني وصنع الله إبراهيم، أولها قضية النشر، أيضًا مناخ الحريات المقننة التي لا تسمح له قوة التعبير التي يتطلبها الإبداع، فالمبدع يريد أن ينطلق إلى مساحات تعبيرية واسعة وجريئة، لكن قوة الكوابح المتعددة تظل طاردة لتلك المساحات، وهذه عقبات تواجه الجميع، فضلًا عن الشللية التي تواجه كل المبدعين الجدد، فإذا لم بنتم إلى شلة ويقدم لأعضائها القدامى كل أنواع الخدمات، فهو في فراغ تام.

* تحدثت عن غياب شاعرات عامية في فترات تاريخية من الأدب… هل هذا غياب طبيعي أم غيّرته آليات المنظومة الثقافية؟

– غياب شاعرات العامية لم يكن طبيعيًا، لأن هناك من يحارب فكرة أن تكون المرأة شاعرة في الأساس، وهذا ما كتبه عباس العقاد في كتابه “شعراء مصر وبيئاتهم” عام 1937، وقال بأن المرأة لا تصلح أن تكون شاعرة، وذلك في الفصل الذي كتبه عن عائشة التيمورية، وظل ذلك المفهوم مهيمنًا وسائدًا، مع انفلات بعض الشاعرات اللاتي كتبن بالفصحى، أما العامية -والعياذ بالله- كأنها كانت محرمة على الكاتبات.

* إذا سُمح لك بكتابة دستور ثقافي للمجتمع المصري… ما ثلاثة مبادئ لا يمكن التنازل عنها؟

– حرية التعبير

– حرية الاعتقاد، وعدم التمييز إطلاقًا

التجريب الدائم في كل مجالات الإبداع والبحث

* هل ما زال للمثقف تأثير حقيقي في الشارع، أم أصبح دوره مقتصرًا على الندوات والمهرجانات؟

– المثقف ليس الشاعر والروائي وكاتب القصة فقط، لأن هناك ثقافات متعددة، وهناك أشكال مختلفة للمثقف، وذلك في القرية والمدينة والمصلحة الحكومية، أما المثقف الذي تقصدينه، فتأثيره يكاد يكون معدومًا، وحل محله رجل الدين في أثوابه المختلفة، وقناعاته المتعددة، بين المتطرف واللين والوسطي.

* هل فشل المثقف في الدفاع عن الثقافة… أم أن المجتمع لم يعد يريد من يدافع عنه؟

– لم يفشل المثقف في الدفاع عن الثقافة، ويكفي استدعاء كتاب يوسف أدريس “أهمية أن نتثقف ياناس”، وكتابات غالي شكري ويحيي حقي ورجاء النقاش ومحمود أمين العالم وغيرهم، لكن المجتمع بكل ترسانته المجافظة، لا يفتح الباب للإنصات لذلك الدفاع

*هل الوسط الثقافي المصري عادل فعلًا أم تحكمه الشللية بأسماء أكثر تهذيبًا؟

– الحياة الثقافية ليست عادلة، ولكن تخضع لتوجهات شللية مفرطة في التمييز لأعضائها، وطاردة لكل من لا يدين لها بالولاء، وهناك قصص كثيرة تروى في ذلك الشأن، تعالي انظري كاتبة مثل الدكتورة ريم بسيوني، وفي اعتقادي أنها كاتبة كبيرة، عندما فازت بالحصول على أعلى الجوائز في مصر وخارجها، لم تحصل على أي امتياز من تلك الشلل، ولم تفعل الصحف المتخصصة في الثقافة أي بادرة للاحتفاء بها، ولكن تلك الصحف ظلّت مشغولة بالمحيط الشللي لديها، فأصبح أعضاء ذلك المحيط يتصدرون الأغلفة والمتون في وقت واحد، وما حدث لريم بسيوني، حدث لكثيرين خارج سرب الشلل.

* من وجهة نظرك، هل تُصنع النجومية الأدبية اليوم بالموهبة أم بالعلاقات؟

– النجومية الحقيقية، والرائجة بين الناس، تصنعها الموهبة، والبساطة، وليست العلاقات البائسة التي يسعى إليها كثيرون، ولنا في التاريخ شواهد كثيرة، فالنجم هو الذي يظل فاعلًا في حياته وبعد رحيله أيضًا، وعندنا إبراهيم أصلان، ويحيي الطاهر عبد الله، نجوم حقيقيون، لأنهم مازالوا مؤثرين كما كانوا فاعلين في حياتهم.

* هل هناك أسماء تم تلميعها نقديًا أكثر مما تستحق؟

– بالتأكيد حدث ذلك بضراوة، فهناك من كانوا ذوي حيثية صحفية، عندما كانوا يصدرون أعمالًا أدبية، نجد كل من له مصلحة يكتب عنهم، وبعد زوال تلك الحيثية، يعود الأمر إلى العدم تمامًا، كأنه لم يوجد الكاتب ولا المكتوب له أو عنه.

*هل القصيدة ما زالت قادرة على إزعاج السلطة أو المجتمع؟

– بالطبع مازالت القصيدة مزعجة، السلطات الدينية المتطرفة والسياسية والاجتماعية مثلما حدث مع شعراء كحلمي سالم في قصيدته “شرفة ليلى مراد”، وحسن طلب في قصيدته “آية جيم”، ولأحمد فؤاد نجم في قصيدته “بيان هام” التي حكم عليه بالسجن لمدة عام.

* هل فشل الشعراء في الوصول إلى الناس، أم أن الناس لم تعد تريد الشعر؟

– بالطبع هناك أزمة في التواصل بين الناس والشعر، ليس كل الشعر، فمشكلة حلمي سالم، ليست هي مشكلة الأبنودي أو سيد حجاب أو عبد الرحيم منصور أو أمل دنقل أو نجيب سرور، هناك درجات ومستويات لمشلة التواصل، السبب الريسي في أزمة التواصل الثقافي نفسه.

* هل الجيل الجديد أكثر حرية أم أكثر هشاشة؟

– طبعًا أكثر حرية، وبالتالي أكثر هشاشة، فهناك من يكتب أي كلام ويقول عنه شعرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب شبه مطلق للنقد الموضوعي الجاد.

* هل وسائل التواصل الاجتماعي أفسدت الذائقة الأدبية؟

– وسائل التواصل الاجتماعي أربكت الذائقة الأدبية، أكثر مما أفسدتها.